揭秘心外膜脂肪组织(EAT)外泌体miRNA在心房颤动中的调控机制及其临床意义

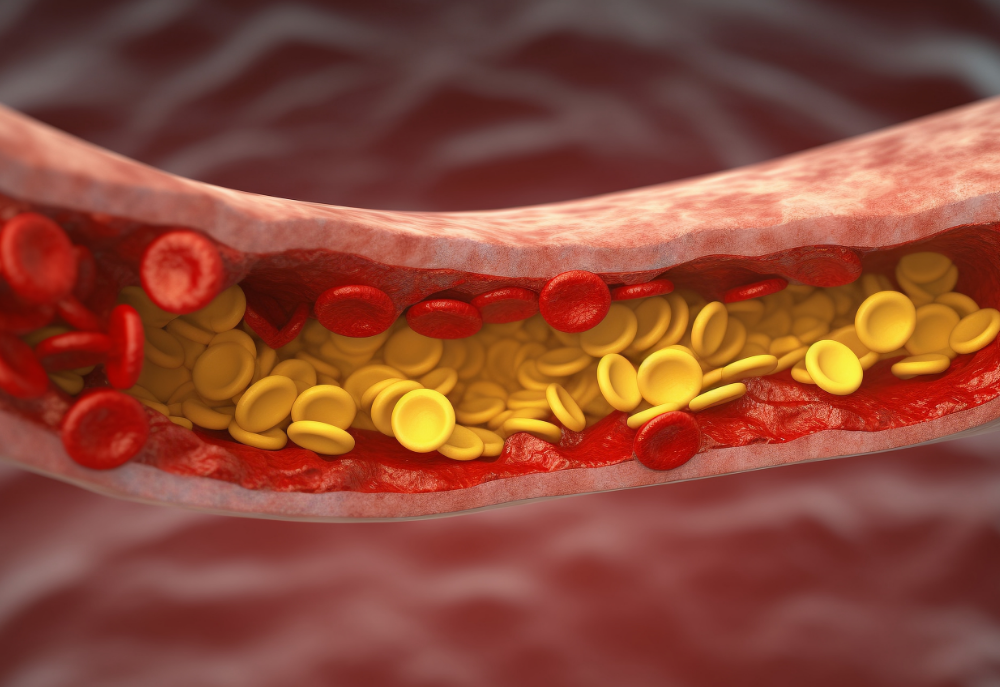

心房颤动(Atrial Fibrillation, AF)作为临床上最常见的心律失常之一,其发病率和致死率均较高,对患者的生活质量和预期寿命造成严重影响。近年来,随着研究的深入,人们发现心外膜脂肪组织(Epicardial Adipose Tissue, EAT)在心房颤动的发生发展中扮演着重要角色。EAT是一种特殊的脂肪组织,位于心脏外膜表面,与心肌细胞紧密相邻,通过分泌多种生物活性物质参与心脏功能的调节。其中,EAT来源的外泌体miRNA作为一种新型的非编码RNA分子,近年来受到了广泛关注。本文将围绕心外膜脂肪组织(EAT)外泌体miRNA调控心房颤动这一主题,从EAT外泌体miRNA的生物学特性、调控机制以及临床应用等方面进行详细阐述。

首先,我们来了解一下EAT外泌体miRNA的生物学特性。外泌体是一种由细胞分泌的纳米级囊泡结构,广泛存在于体液中,如血液、尿液等。外泌体携带有多种生物分子,如蛋白质、脂质、DNA、RNA等,通过与受体细胞的相互作用,参与细胞间的物质和信息交流。miRNA是一类长度约为22nt的非编码小RNA分子,通过与靶基因mRNA的3'非翻译区特异性结合,抑制其翻译或促进其降解,从而调控基因的表达。EAT外泌体miRNA是指由EAT细胞分泌的外泌体中携带的miRNA分子,其在心房颤动的发生发展中发挥着重要作用。

那么,EAT外泌体miRNA是如何调控心房颤动的呢?研究发现,EAT外泌体miRNA主要通过以下机制参与心房颤动的调控:

1. 直接调控心肌细胞的电生理特性:EAT外泌体miRNA可以被心肌细胞摄取,进而调控心肌细胞的离子通道和转运蛋白的表达,影响心肌细胞的静息电位、动作电位以及自律性等电生理特性,从而参与心房颤动的发生和维持。

2. 调控心肌细胞的炎症反应:心房颤动的发生与心肌细胞的炎症反应密切相关。EAT外泌体miRNA可以调控心肌细胞的炎症因子表达,如TNF-α、IL-6等,进而影响心肌细胞的炎症状态,参与心房颤动的发生发展。

3. 调控心肌细胞的纤维化:心房颤动的发生与心肌细胞的纤维化密切相关。EAT外泌体miRNA可以调控心肌细胞的纤维化相关基因表达,如Col1A1、TGF-β等,进而影响心肌细胞的纤维化程度,参与心房颤动的发生发展。

4. 调控心肌细胞的凋亡:心房颤动的发生与心肌细胞的凋亡密切相关。EAT外泌体miRNA可以调控心肌细胞的凋亡相关基因表达,如Bcl-2、Bax等,进而影响心肌细胞的凋亡状态,参与心房颤动的发生发展。

除了上述机制外,EAT外泌体miRNA还可能通过其他机制参与心房颤动的调控,如调控心肌细胞的代谢、氧化应激等。总之,EAT外泌体miRNA在心房颤动的发生发展中发挥着重要作用,其调控机制复杂多样,值得进一步深入研究。

那么,EAT外泌体miRNA在心房颤动的临床应用中有哪些意义呢?首先,EAT外泌体miRNA可以作为心房颤动的生物标志物,用于心房颤动的早期诊断、疗效评估以及预后判断。其次,EAT外泌体miRNA可以作为心房颤动的治疗靶点,通过调控EAT外泌体miRNA的表达或功能,有望实现心房颤动的精准治疗。此外,EAT外泌体miRNA还可以作为心房颤动的预防靶点,通过干预EAT外泌体miRNA的表达或功能,有望实现心房颤动的预防。总之,EAT外泌体miRNA在心房颤动的临床应用中具有重要的价值和前景。